很多工作人员经常发现自己的身份证年龄和档案年龄存在不相符的问题,虽然平时没有重视,但是到了办理退休手续的时候就会因为这个问题导致一系列的麻烦。那么退休是以身份证年龄为准,还是以档案年龄为准呢?

关于两个年龄存在不一致的问题,有些人甚是苦恼。其实我国早前就有相关文件指出对工作人员的出生日期的判定,可以通过居民身份证上的信息与个人档案上的信息相结合得出结果。如果两者的出生日期都不一致,那么就以个人档案上首先记载的信息为主。简化一点的意思就是,两者日期不同,就以先记录的为主。这是防止想要提前退休的人办理手续,避免一些金额的流失。

那么对于企业的特殊岗位的职员该怎样判定?

处于正常生产状态中的企业必须严格把控好特殊工种岗位的退休年龄,如果发生年龄不符的情况,应当与原始的档案记载为准。如果发生档案年龄记载不清的问题而造成认定,应当由工作人员所在的企业负责。

有的工作人员在档案中也出现了年龄不符的情况,那么该怎么办呢?

其实这个问题很多人都遇到过,还是以最先记录的为准。给大家举个例子,张小姐的实际年龄是1969年3月,不过后来被改成1971年6月。这就造成了两个日期的不同,既能在档案中看到1969年,也能看到1971年。不过张小姐在想要办理退休手续的时候,还是必须得按照1969年的期限。

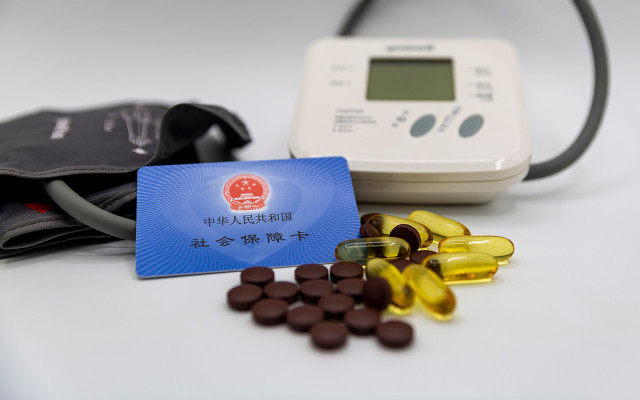

其实对于年龄不相同的人来说,他们还可以自行申请变更。只要确定好某一具体的时间,那么他们在办理退休时就会减少很多的麻烦。而且个人档案的主要用途就相当于在核查工作人员的缴费年限,这个年限又被简单地称为工龄。这是相当于我国还没设立养老制度前的实际缴费时间,而且这只有城镇的工作人员中参保的人才有的视同缴费年限,这是退休时工龄重要组成部分。

在我国还没有正式建立社保制度时,很多的工作人员并没有缴纳社保。但是在计算工龄和养老金缴费的时间时,却存在很大的偏差性。为了应对这一偏差,所以有了“视同缴纳年限”的概念,只要具有相关的文件证明皆可办理。

社保年限的时间越长,个人档案上的工龄也就越久,个人所得社保的账户余额就越多,退休之后的养老金额也就越多。如果你在退休时没有个人档案,那缴费年限就无法得到证明,只能依据自己实际的缴纳年限来领取养老金额。这对个人来说是一种很大的损失。