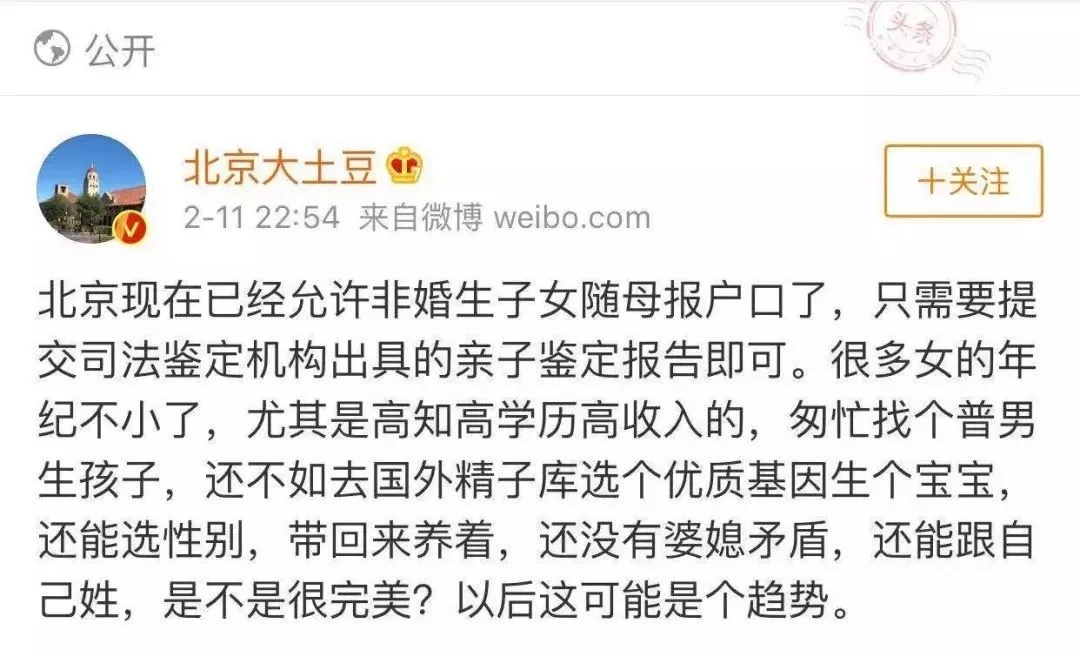

小贝正想夸夸社会主义好的时候,突然发现……

不对呀,前提是你要有北京户口啊~

唉,小贝的老家户口连香港自由行都还没轮上,更别说这么超前的政策了。

这条政策一出,一些高知高学历高收入的女性,也就是社会上“太挑剔的大龄剩女”,人民公园“最美郊区房”的女性群体,多了一个新的选项:

既然有车有房有钱,不想降低要求,但生育年龄摆在那里,何不挑选一个好基因,先把孩子生了养起来再说?

摆脱了最大的生育焦虑,就可以不惧年龄,不慌不忙继续挑对象了。

小贝觉得完全没毛病。

男同胞们请先不要激动,我知道你们有很多反对以及觉得不现实的理由。事实上,绝大多数女同胞和你们想的一样。

在不健全家庭长大,缺少父爱的孩子心理不健康……

带着孩子更难找对象……

多了这样一个潜在的“小三”群体,对社会正常的婚姻造成威胁……

如果鼓励女性都去自己生孩子自己养,找不着结婚对象的男性会越来越多,不稳定因素日益增加,对人类社会而言,将带来不小的动荡。

为什么社会上突然多了这么多“奇怪”的现象,父母那一辈以及许多传统思维比较重的年轻人,实在想不明白。

但越来越多的年轻女孩嚷嚷着不结婚不生娃,大城市的离婚率年年攀升,这一届的女性到底是怎么了?

“从属式婚姻”的消亡

婚姻的本质上是一种经济关系。

农耕时代,甚至更久远的狩猎时代,女性在体力上存在的天然差异,形成了“女主内,男主外”,女性从属于男性的长期格局,结婚表示这个女性属于某个男性,已经有主了。

经济决定上层建筑,决定话语权。

在“从属式的婚姻关系”里,女性需要依附于男性生存,男性需要确认女性生的孩子是自己的,因而缔结盟约,形成经济体,共同抚育后代生长。

这和今天传统的“男人赚钱养家,女人相夫教子”系出同门。

由于社会生产关系决定了女性无法独立生存,千百年来也教化了女性弱势的心理,群体的觉醒仍然是一个漫长的过程。

这个局面直到十八世纪才发生了变化。

为啥呢?

工业革命的诞生,促使劳动关系发生了质的变化。

机器的存在,使得体力不再是决定性的因素。越来越多的妇女也可以走出家庭,具备一定的生产力。当女性也可以参与社会工作,获得社会的认可,取得经济回报,原来的从属的婚姻关系开始动摇。

1879年,也正是在工业革命的时代背景下,易卜生写下了名剧《玩偶之家》,展现了男权社会与妇女解放之间矛盾冲突。

女主人公娜拉从一个乖巧听话的男性附庸,逐步觉醒最终决裂。

娜拉面对丈夫说出“我是一个人,和你一样的一个人,至少我要学做一个人”,而后摔门出走。

在当时,这部大胆而前卫的作品,惊动了整个欧洲。甚至在几十年后,中国“五四”的知识分子们,也将它视为思想启蒙,尤其激励着一些新女性。

然而这些个别女性觉醒的萌芽,想要颠覆几千年来潜移默化的“从属思想”,绝非一朝一夕。

1923年,鲁迅在北京女子高等师范学校做了一次演讲,名叫《娜拉出走之后》,谈论“妇女解放问题”。对于娜拉的出走之后怎么生活,会有怎样的结局,鲁迅先生认为不容乐观,“不是堕落,就是回来”。他也直白的指出了,娜拉要突破这种局面,必须得有钱。

对于中国而言,直到1950年5月1日颁布《婚姻法》,才真正的完全废弃了一夫一妻多妾制,距今也不过只有两代多人的时间。建国后,毛主席提出“妇女能顶半边天”,女性走出小家庭,和男性一样参与工作,争取同工同酬。

自此短短几十年的时间,女性走入职场、官场,随着经济地位的提升,女性地位也在不断的飙升,购买力就是最直接的体现。

1956年,第一家专卖女性用品的商店在上海开张,场面火爆,成为一道奇特的景象。而这背后的原因正是上海女性的经济地位的崛起,遥遥领先于全国。

今天女性毫无疑问是最大的消费者,女性经济撑起了半边天,再想想为啥娱乐圈都开始消费“男色”,再看看当下的审美潮流,背后的根源是不是有些明白了?

“合作式婚姻”也并非易事

“从属式的婚姻关系”已经不再适应当下的社会,取而代之的,是一种合伙人关系,双方投入各自的资源重组,使生活比之前的更好。

越来越多的80后、90后开始觉得,如果结婚让自己的生活水平不如从前,到底为啥想不开要结婚?

两个平等独立的个体,彼此有感情,又能在生活或事业上彼此成就,自然是最好的。

生活经验会告诉你,这有多不易。

而最大的“不易”,并非我们想象的“缘分难求”,依然出在女性难以克服的“从属思想”上。

没错,女性的经济地位、社会地位提升了,但她们的心理大部分还留在传统里。

无论她们在事业上多么光鲜耀眼,雷厉风行,一旦落到感情或婚姻中,便将自己置于弱势的地位,希望寻求的是一份庇护,在对方面前蜕化成婴儿,索取关爱和照顾。

她们在职场上的拼搏并非来源于自我实现的本心,一种“我要为自己的人生做主”的动力。更像是一种不得已而为之,没有遇到那个有能力的令她仰慕的对象,只好依靠自己。一旦出现那个强大到可以为她遮风避雨的人,她们愿意洗手作羹汤,回归家庭,相夫教子,称之为“爱情”。

无论生活可以过得多精彩,自己其实有多优秀,她们仍然视“爱情”为精神食粮,仿佛“有人娶”才能给予她全部的肯定与认可。

为年龄而焦虑,为社会舆论而倍感压力,即使在据说女性地位最高的上海,也转变不了这种弱势心理。

小贝听力哥提起,他有几个有钱有房有颜,年过35的未婚女性朋友。

她们总是感慨35岁以上成熟稳重的单身男人去哪里了,而从不考虑年纪比她们小的未婚男生。

说到底,根源在于,即使她们啥也不缺,在心理上依然渴望成为的是,在感情中依附男性的小女人。

这些经济独立的女性尚且如此,更何况还有许多并不独立,将嫁人生孩子当作最高荣誉的女性。她们身上有着被传统赞誉的“坚强”、“隐忍”、“勤劳”、“善良”,即使遭遇婚姻中的不幸,也从不敢离婚,所谓为了孩子、为了家庭,却没有自我。

papi酱的一句“自己排第一”就能在网上掀起轩然大波,纷纷跳脚“做人怎么能如此自私?”

对女人不宽容的,看轻女性的,更多的是女性自己。

她们对单身女人,尤其大龄未婚女性,满怀揣测与恶意。对离异女人,抱着同情、可怜的心理,又带着一种优越感。

在她们看来,没结婚,就可以抹杀掉一个女性身上所有的成就与光彩。

要走向真正的“合作式婚姻”,需要女性群体摆脱心理上的弱势,才能平等的同男性对话,寻求一段势均力敌的关系。

这条路其实还非常久远。

婚姻不再是唯一,未来必将走向多元化

随着社会的发展,不同环境的影响,女性的观念也开始呈现多元化。

在偏远落后的农村地区,还存在着天价彩礼卖女儿,女人不能上桌吃饭。

而在大都市,越来越多的80后、90后、00后开始去探索一种新的可能性,结婚生子并不是她们人生清单上的必选项。

纵然千百年来形成的女性群体弱势心理,不是顷刻间可以瓦解,但个体却可以有所突破。

2013年,一向“特立独行”的徐静蕾去美国冷冻了9颗卵子,即使在今天,这种行为依然不是广大人群能够理解和接受的。

但那又怎样呢?

对于经济独立,思想独立的女性而言,她们更在意追求自己想要的人生和想要的伴侣,拥有选择的权利,结婚与否,生孩子与否只会出于自己的真实意愿而非其他。

冻卵,不是因为真的想要孩子,为的是保留生育的权利。

如果没有遇到一个彼此中意的人,她们可以一直单身。如果彼此没有走向婚姻的意愿,她们可以一直恋爱。如果刚好遇到合适的伴侣选择婚姻,想要孩子,也会和大多数人一样结婚生子。

不过是不同人生阶段中的某种选择。

她们才是那一少部分个体,假如没有找到合适的配偶,又想要孩子,真的会自己生孩子自己养。

这样的女性正在渐渐变多……

即使你再怎么反对,“非婚生子女随母落户”这一类“不可理喻”的政策,也阻挡不了未来发展的趋势。

女性会站在与男性平等的地位上,选择她们的生活方式。

或者和志趣相投的男士,进入“合作式婚姻”,基于共同的意愿抚养小孩,或者丁克;也可以选择不结婚,和一位男士长期相伴,抚养孩子;或者借助精子库自己养一个孩子;还可以和同样的女性,一起共同生活养育孩子……

当所有人都认同多元化的生活方式,没有哪一种叫做不正常,又何来的孩子成长心理不健全呢?

反倒是男同胞们,享受了几千年老婆孩子热炕头的婚姻红利,也需要很大的突破适应这种变化。

优秀的男士从来不介意女人“现实”,只看她的能力、实力是否能与自己并肩。而越是底层一无所有的男人,越爱抱怨女人现实,最好她什么也不要,还要温顺听话,上得厅堂,下得厨房,生儿育女,做后方永远稳固的红旗,这才是他们眼里的“真爱”。

你有做梦的权利,但这样的白日梦,还是早点醒醒吧。

无关性别,只谈人权

女性并非要凌驾于男性之上,“平权”之路依然路漫漫其修远兮。

旧的经济格局给男女带来的刻板印象,还需要一代代人去改观。

当“如何平衡事业和家庭”不再是女性专属的问题,离真正的“合作式婚姻”才更接近了一些。

有一对夫妻,妻子是硕士,丈夫是博士,面临着家庭与事业的冲突,两人商量下来,丈夫觉得妻子的能力和前景在自己之上,于是全力支持妻子的事业,自己主要在家带孩子。

小贝觉得这样的男士值得尊敬,真正的平等关系也该如此,一个合伙公司,不应该以性别来做论断,女人就该如何,男人就该怎样。而是从公司的角度考虑,如何将资源最大化。

而更难得的是,丈夫并不在意自己同类的嘲笑和歧视,家庭主夫,说出去多不好听,也不认为自己堂堂博士带着孩子是一种牺牲。

妻子也能够感激丈夫的付出,不会在其他人炫耀自己老公赚多少钱时而心生不平,孩子成长得非常优秀,自己能够安心事业,都是丈夫的功劳。

希望这样的人会越来越多,将女人从“就该做饭洗衣带孩子”,男人从“就该买车买房赚钱养家”的社会舆论中解放出来。

无论男女,可以作为独立个体,去追寻想要的生活,实现自我。

至于那些有能力养育孩子,但没有合适配偶的优秀妹纸们,小贝真的私心认为,如果想要孩子,与其潦草地走入婚姻,找一个各方面都不匹配的男人,何必呢?

那么努力学习、工作、自我提升,可不是为了去扶贫的。

如果你如果你能够转变观念,其实自己生个又好看又聪明的孩子也不错啊。

还有那些宁缺毋滥,觉得婚姻无望的高知高学历高收入女性们,其实你们也可以考虑考虑这个选项哟。

小贝只是单纯的觉得,这么好的基因从人类种族里消失了,挺可惜的。

相信你们也能把孩子教育得很好。

什么孩子心理不健全,父母双全无人教养的还少么,糟糕的家庭关系不是更伤孩子吗?

讲真。

如果全国开放了“非婚生子女随母落户”,你打算生一个还是生两个?